terça-feira, dezembro 25, 2007

Feliz Natal

Nesse ínterim, ainda consegui ver uma outra pérola mais antiga, como A Cidade do Amor e da Esperança, primeiro filme de Nagisa Oshima, ou Sublime Obsessão, melodrama de Douglas Sirk, dos menos ácidos. Tento ler também minhas piauís atrasadas, terminar a biografia de Capote, acompanhar os blogs que gosto. Estou de volta, à tona.

Feliz Natal. Em homenagem a Martin Scorsese, Gabriela, Setaro e outros admiradores de Agora Seremos Felizes, de Vincent Minnelli, deixo um clipe do filme, de Have Yourself a Merry Little Christmas. Para os mais profanos, basta clicar aqui para ver a genial Lindsay Lohan salvar o dia em Meninas Malvadas, cantando o Jingle Bell Rock.

Editado: Tive de trocar o link para o Jingle Bell Rock, porque a Paramount pediu ao Youtube que tirasse o vídeo do ar. Que coisa mais cretina, o vídeo é excelente propaganda do filme (por sinal, ótimo).

domingo, dezembro 16, 2007

Baixio, entorpecente

Detratores ferozes o acusam de usar esse repertório cinematográfico para glorificar o que filma, um pequeno inferno no interior de Pernambuco. Talvez eu tenha visto outro filme, mas Baixio é um dos filmes mais angustiantes e pessimistas dos últimos tempos. Não tem auto-congratulação pela perfeição da pobreza - ao contrário, filmar "melhor", da maneira que Assis faz aqui, é amplificar seu impacto. Não é embelezar o inferno. É torná-lo inquietantemente próximo do espectador. Saí com a cabeça rodando.

Assis monta o filme seguindo um pequeno grupo de personagens: uma garota explorada pelo pai-avô (à Chinatown), dois agroboys sem limites, um grupo de prostitutas. O filme não anda pra frente, e vale o pleonasmo. Pega uns flashes de um lugar, sem início, fim, só um breve panorama da coisa toda, mas sem nenhuma intenção sociológica - o filme não é pregador. O que fica na cabeça um retrato rigorosamente composto de um ambiente infernal, que Assis cria num nível quase orgânico. O filme tem cheiro de cana, fumaça, mosquitos. Intoxicante.

Numa comparação rápida, durante a projeção, dois filmes me pareceram primos: O Pântano, de Lucrecia Martel, e obra-prima A Humanidade, de Bruno Dumont. São filmes melhores que o de Assis - que ainda tem seus excessos-assinatura, que sabotam o filme aqui e ali, sem grandes danos -, mas é animador ver um cineasta brasileiro se alinhando com gente desse tipo. Não por imitação ou inspiração, mas por sintonia.

sexta-feira, dezembro 07, 2007

De Volta Pro Aconhego

Mundo bom, talvez, jornalistas, praias, Rio, anos 60, clima Domingos de Oliveira. Sim, mas também há de se lembrar que o humor irresistível e insinuante de SPP é uma reação à idiotia que assolou o Brasil depois do golpe de 64. SPP, ou Sérgio Porto, seu nome de batismo, morreu antes do AI-5 com quarenta e poucos, do coração.

Depois de terminar essa leitura de meses - uma crônica por dia, às vezes por semana, mais ou menos - comecei a biografia de Truman Capote que ganhei de aniversário. Mal posso esperar para a hora da festa à fantasia de preto e branco, que Sérgio Augusto descreveu tempo atrás no Estadão com base no texto dessa biografia, e com texto melhor, claro. Traduzido por Lya Luft, o livro de Gerald Clarke é fácil e rapidamente devorável (ou a "história" é muito boa?), mas penso no que um SA ou Ruy Castro faria com o material. Bom, talvez eu goste sempre de ler o mesmo livro.

Voltei a ver filmes também. A Comédia do Poder não é um Chabrol do nível de A Besta Deve Morrer, O Açougueiro ou A Mulher Infiel, mas mantém o padrão sedutor e estiloso de seus últimos longas - A Dama de Honra, A Teia de Chocolate, Negócios à Parte. No entanto, tem uma coisa que o destaca dos demais: uma das melhores interpretações da grande Isabelle Huppert, sutil, inexcedível.

No geral, ela costuma pegar papéis de mulheres reprimidas, com uma aparência de dureza e fragilidades emocionais não evidentes. Essa divisão é bem visível, até a hora que ela não consegue se controlar e vira freak, como em A Professora de Piano, provavelmente seu melhor trabalho. Aqui, ela é completamente resolvida, segura, quase doce, mas há sempre mais do que isso no seu rosto. Uma ponta de vaidade, um senso de humor delicado, mas sádico, alguma tristeza.

Mas isso tudo não parece deslocado do personagem, como forma fundo. O personagem é uno, não atua, e é maravilhoso ver Huppert administrar essa construção mais complexa. Com o rosto, ela parece tocar no piano uma melodia minimalista e discreta que o personagem dessa juíza linha dura. O filme é muito mais um perfil de mulher do que qualquer ensaio sobre política e corrupção.

Outro: Anthony Minghella, diretor de O Paciente Inglês, O Talentoso Ripley e Cold Mountain volta à tividade com um filme pequeno, nada épico, Invasão de Domicílio. O longa se passa em Londres, e mostra as relações perigosas de um arquiteto e uma imigrante bósnia. Não dá para esperar uma tensão política forte de coisas como Caché e Código Desconhecido, mas o filme até que constrói bem os laços humanos da coisa toda.

Isso, até entrar em modo de auto-destruição, com um desfecho improvável, medroso e covarde, tirado da cartola. Nem morde tanto, e já assopra desse jeito... Em tempo, Jude Law está excelente. Juliette Binoche, quarentona, mas linda e sexy mesmo desglamourizada, mostra um pouco da carne que recheou a Playboy francesa de dezembro.

segunda-feira, dezembro 03, 2007

The Key to Reserva

Scorsese interpreta a si mesmo, sendo convencido por um produtor a filmar um falso roteiro perdido por Hitchcock, The Key to Reserva. A emulação é sensacional, nível Brian De Palma, e ainda tem uma piada final absurdamente perfeita. Para ver várias vezes e catar as referências.

Via Hollywood Blog

quarta-feira, novembro 28, 2007

Quatro dígitos

Já ouvi essa piada: diretores que desistem de tentar fazer filmes e vão para a publicidade passam para o lado negro da Força. Talvez, mas não no caso do china aqui. A seguir (sem legendas, infelizmente), um vídeo de sete minutos que ele fez para a BMW, The Follow. No fundo, não há nada aqui que não seja Wong Kar-Wai, e os carrinhos são perfeitamente afastados para a terra do "product placement".

Incrível como não parece nem merchandising - os BMW simplesmente devem estar ali porque fazer parte do universo do cara, e pronto. Melhor do que os carros, é justamente ter esse universo. Não nada que faça esse curta feito por encomenda parecer menos autoral que os filmes do diretor consagrados em festivais. [Aliás, equipe classe A. Roteiro de Andrew Kevin Walker (Seven), fotografia de Harris Savides (Elefante), Clive Owen, Forest Whitaker, Mickey Rouke e Adriana Lima no elenco]. Romântico e melancólico:

No Youtube também há esse clipe dirigido pela cara, absolutamente extraordinário, onde ele usa o formato para ser indulgente consigo mesmo e se render a seu gosto por estilização. Detalhe: observem os números assinaturas na hora: 02h46. Basta trocar os dois primeiros dígitos, e voltamos a 2046, o quarto do filme título, que aparece também em Amor à Flor da Pele e Dias Selvagens.

sábado, novembro 24, 2007

O poder da referência

Se Rodriguez não entendia os filmes que queria copiar/homenagear, em Planeta Terror, a equação é invertida. Ele tem o domínio completo sobre um filmografia não exatamente Grindhouse, mas de filmes b, c e z dos anos 80, coisas com zumbis, assassinos em série, sexo e sangue. O filme funciona, é divertido, e tem uns achados no elenco. Melhores que as caras daquela época são as duas mulheres que empurram a trama para frente: Marley Shelton, que nunca vi antes, e a maravilhosa Rose McGowan, incorporando o ideal feminino de Tarantino - forte, sensível e em busca do domínio da própria vida. Perfeita.

O exemplo de Rodriguez é legal para se falar de um filme muito superior - na verdade, um provável candidato à lista dos melhores dos anos 2000. Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, é estupenda reflexão sobre o entretenimento no fim de século, completamente apaixonado, em seu hibridismo, por teatro, televisão, videoclipe, música, ópera, literatura e o próprio cinema.

Até alguns dias atrás, percebia o universo de referências que Luhrmann usou para construir seu longa febril, coisas que ficam principalmente entre Fellini a Fosse: o poder do falso e do artificial, a fusão do artista e da pessoa, e a necessidade que o show tem de continuar. Isso, sem contar com as citações efêmeras, de Hawks a Madonna, e todas perfeitas, sem aquela mania irritante de parar o filme para fazer uma piada interna - coisa dos Shrek da vida.

Mesmo assim, o mapa astral de Moulin Rouge não fica completo antes que a gente junte um obscuro molde a outro mais evidente. Não é difícil reconhecer A Dama das Camélias na trama-pretexto de amor entre o escritor e a prostituta tuberculosa. No entanto, o quebra-cabeça tem outra peça igualmente importante: Lola Montès, de Max Ophuls.

Sempre quis ver o filme, até porque a ligação com Moulin Rouge foi bastante ventilada por críticos que gosto, como Luiz Carlos Merten. À primeira vista (e com certeza vão haver outras), por mais brilhante que seja, o filme não me parece tão grande quanto outras obras do diretor, coisas como O Prazer, Liebelei, Desejos Proibidos, e principalmente, Carta de Uma Desconhecida. Claro, isso está longe de depor contra Lola Montès, visto que o nível mantido da obra de Ophuls é um dos mais altos da história.

Quanto à ligação com o Moulin Rouge, ela parece o molde definitivo em estilo e encenação. Ophuls, marcado por seu estilo acrobático, dizia que a câmera deve ir onde nem o olho humano nem o teatro conseguem chegar. A lição foi absorvida por Luhrmann, que chega aos limites da linguagem. Incorpora à sede de movimento de Ophuls o gosto pelo corte na montagem, tão facilmente confundido com uma cessão à "praga" do videoclipe. Luhrmann também abusa do excesso cênico do diretor alemão, num desbunde barroco de direção de arte e figurinos.

As semelhanças não são somente exteriores. Luhrmann também se dedica ao sentimento febril do fim de século, o universo noturno e lírico de artistas e boêmios. Aqui, Luhrmann e Ophuls se separam de Fellini, pois têm uma visão desse universo claramente romântica, no sentido literário. Também usam o filtro do melodrama, com a história de grandes mulheres na função de condutor desse mundo onírico.

Nesse ponto, o espelhamento de Moulin Rouge é ainda mais claro. Basta substituir o teatro-cabaré parisiense pelo circo que temos a mesma coisa - a vida e atuação sem fronteiras muito definidas, em cima do palco/picadeiro. Nos bastidores, a preocupação com a saúde da estrela, que se consumiu rapidamente numa vida excessiva. Comandando o espetáculo, os mestres de cerimônia de Peter Ustinov e Jim Broadbent, vestidos de maneira quase idêntica.

A diferença só vem no desfecho. Luhrmann vai até o fim na tragédia rasgada, na herança de Visconti e, claro, Dumas. Ophuls, brilhantemente, cria um suspense dos infernos, mas não tira a vida de Lola Montès, ao menos por enquanto. Na cena final, ele prefere a melancolia da fera domada, Lola Montès numa jaula.

Apesar dessa última diferença de tratamento, à essa altura, Lola Montès já iluminou o filme de Luhrmann, artista que, constrói um filme com peças recicladas que conhece, uma por uma. O resultado, por incrível que pareça, é extremamente pessoal (como em alguns filmes de Brian de Palma, carpinteiro com a mesma especialidade). Provavelmente porque o que une todas essas referências vai muito além do conhecimento enciclopédico. É paixão mesmo, com talento a seu serviço.

quinta-feira, novembro 22, 2007

Na sala

Das Salas de Arte, gosto muito menos - o Museu tem tela pequena, mas aquelas pedras e o formato epidauro são sensacionais; a Aliança causa dor no pescoço, principalmente para quem senta nas cadeiras do fundo; só fui duas vezes ao MAM, o lugar é inacessível, e a sala, medíocre, claustrofóbica, estreita. As melhores são a nova Sala da UFBA, que só tem projeção digital, mas é ampla, e o Cine XIV, lugar onde a pouca profundidade do cinema trabalha a favor do filme - lá vi Dolls, Má Educação e 2046, experiências visuais inesquecíveis, não só pelos filmes, mas pela proximidade da tela. Incrível como não fica ruim, dá pra ver e ler as legendas tranqüilamente.

Nos shoppings, tudo igual, só contando a diferença de qualidade entre os não-multiplex (Barra, Lapa) e os multiplex. O Iguatemi é melhor que o Cinemark, menos high-tech e sem os bizarros erros de projeção que já vi em poucos meses da rede aqui - o Multiplex tem quase dez anos e nunca vi um microfone sobrando na imagem. Mal conheço o Itaigara (só fui duas vezes), mas achei tudo muito bom.

No entanto, essas salas me parecem todas iguais, despersonalizadas. Gosto das salas 7 e 8 do Aeroclube porque elas me parecem estranhas dentro dessa linha de montagem. Para começar, têm tela larga, já na proporção do Cinemascope. Quando eles passam um filme flat (1.85:1), metade da tela fica escura. Mas quando exibem filmes 2.35:1, fica uma beleza.

Dália Negra, filme que não gosto, ficou majestoso projetado em tela larga, ocupando todo o espaço da sala. Em geral, esse tipo de filme é exibido nas telas normais, com o escuro em cima da tela, porque o espaço da janela não encaixa. É ok ver os filmes 2.35:1 nessas telas, já que a imagem não é cortada, mas se está passando na 7 ou na 8 do Aeroclube, corro para ver.

Da 8, gosto mais ainda do que da 7. Ela parece mesmo antiga, e bizarra. Você entra não embaixo, mas no meio da platéia, e tem um grande corredor dividindo a metade de cima e a a de baixo - acho que é a única sala da cidade assim. A sala não tem muita inclinação (parece o Barra), mas isso aqui é positivo. De qualquer altura, dá pra ficar com um ponto de vista legal em relação à tela, e sem cabeças na poltrona da frente.

segunda-feira, novembro 19, 2007

Depois de Horas

Post na madrugada, conseqüente sono até quase meio dia, algumas horas a menos dedicadas à monografia. Deixa estar. Scorsese fez aniversário dia desses, e taí alguém que entende da noite. A referência obrigatória é Taxi Driver, mas gosto muito também de outros filmes muito noturnos do diretor.

Depois de Horas um incrível pesadelo que, claro, não acaba. Algo parecido, em versão diurna, fez Paul Thomas Anderson em Embriagado de Amor. New York, New York é todo sobre os bastidores das vidas complicadas do showbusiness, e tudo desemboca numa noite fria, a música do título começa discretamente, em direção ao arrebatamento total. The show must go on.

Em tempo: meus Scorsese preferidos são Touro Indomável e A Última Tentação de Cristo.

quarta-feira, novembro 14, 2007

A hora mais sombria

Santiago me deu vontade de finalmente ver uns filmes dele que tinha baixado já há algum tempo. Conhecia já o Era Uma Vez em Tóquio (por cortesia de Diego Maia) e o Bom Dia, em DVD, e gostei muito desse tom sereno, calmo, e principalmente no primeiro, do retrato de família crítico.

No último fim de semana, vi Pai e Filha, (Late Spring, Banshun) que tem a mesma qualidade dos outros dois, uma delicadeza estável, com um final lindo, o velhinho sozinho, descascando laranja. Uma beleza ver esse cinema pós-guerra, com personagens que vinham da era feudal, misturados com os jovens. Ozu registrou um momento chave: um Japão ainda cheio de tradições arcaicas, convivendo com uma modernidade agressiva, entrando pela janela.

Nada disso, de qualquer jeito, prepara para a amargura de Crepúsculo de Tóquio, triste, arrasador, ou como li num comentário do IMDB: "Ozu's darkest hour". A mesma estrutura dos outros filmes, mas aqui, Ozu parece sair da casa dos personagens e acompanha seus conflçitos na rua. Uma das filhas de um bancário se envolve com um jovem delinqüente e engravida. A mãe das garotas, sumida há muito tempo, reaparece em Tóquio.

Ozu, naquele ritmo de aparente marasmo, não faz uma concessão. Impressionante o tratamento do aborto no filme, não me lembro de nada parecido com isso antes dos anos 60. Essa ciranda de pessoas que fazem mal umas às outras vão ficando mais intensa, e o resultado só poderia ser trágico. (Quanto a isso, o filme tem uma das elipses mais impactantes que já vi).

Depois da tragédia, não há conciliação, só rancor e resignação, e sempre de maneira radicalmente humana, sem dramalhão. Está tudo no rosto da atriz-fetiche de Ozu, Setsuko Hara, que decide não aparecer na despedida da mãe, na estação de trem. É o melodrama negando o melodrama, da mesma maneira que, em Um Certo Capitão Lockhart, Anthony Mann nega o faroeste ao suprimir o acerto de contas.

O final de Crepúsculo em Tóquio não tem alívio. Ozu faz algo aqui que me lembra aquela frase de Julianne Moore em Magnólia: "Você já viu a morte na sua casa?"

Pode não ser tão redondo e equilibrado quanto o Era Uma Vez em Tóquio, mas, até por negar uma paz de espírito aos personagens, é igualmente impressionante.

sábado, novembro 10, 2007

Ler é normal

Marilyn tem bons dados, mas não inéditos. Mailer reescreve outros livros com um texto certamente apaixonado, mas decepcionante para uma biografia. Solução é encarar o livro como um ensaio (sobre masturbação, diria Paulo Francis), mas mesmo assim, as opiniões dele sobre cinema e estrelato não são as melhores.

Já que falei de Francis: (FSP, 09/09/89) (*) Mailer, Norman - Mailer tem o problema que Truman Capote diagnosticou bem. Falta de obra-prima. Nenhum dos seus livros evoca afeição permanente, ou marcou qualquer época. Bons eles são. O melhor continua sendo o romance realista dos anos 30, Os nus e os mortos, publicado em 1948... Mas Mailer não escreveu nada que se comparasse em impacto e memória a A sangue frio, de Capote, Complexo de Portnoy, de Roth, O planeta de mr. Sammler, de Bellow, ou até Myra Beckenridge, de Vidal.

De qualquer jeito, ele fundou a Village Voice.

***

Gabi tá brocando, caderno especial na Folha deste sábado, só dela. Seu blog está em excelente fase, mostrando aquela visão bem particular dela sobre Sampa, com texto gracioso, leve e inteligente. Nesse último post, vale também visitar os comentários para ler a piada sensacional de Tiago A.

***

Voltando a Mailer, esse mundo de grande reportagem e pauta livre tá me esgotando. Monografia é mais ou menos sobre isso na Piauí. Tomara que fique pronto (e bom) a tempo, até porque quero voltar a ler mais, e outras coisas. No meu aniversário, ganhei do casal 20 do jornalismo baiano, Vítor Pamplona e Emanuella Sombra, uma coletânea de críticas de Rubem Biáfora e o Groucho-Marxismo de Bob Black. Só deu pra ler o primeiro, ótimo.

Em casa, ganhei o catatau que é a biografia de Capote. Tem um texto muito bom de Sérgio Augusto que saiu no Estadão, acho que ano passado, contando (a partir dessa biografia) uma festa à fantasia que o autor deu em NY. Se alguém me ensinar a fazer posts-extensão, posto aqui. O livro tá intacto ainda.

***

Últimas coisas que li de ficção: Cães Negros, de Ian McEwan, já completamente polido em 90 e poucos. O livro fica na cabeça, sempre com essas estruturas temporais não convencionais e incorporando sempre reflexões tristes, humanas e sofisticadas sobre criação artística. O Santiago de João Moreira Salles tem a ver, mas a metalinguagem sem contorcionismo e os pulos no tempo têm muito a ver, em cinema, com Fale Com Ela e Má Educação, dois Almodóvar especiais. Parece que o espanhol quer filmar a novela mais recente de McEwan, Na Praia.

Li também o instigante, mas definitivamente desfocado Minha Vida, Uma Farsa, de Peter Carey. Começa muito bem a história da editopra de uma revista de literatura e a investigação de uma fraude. Personagens fictícios ganham vida, gerando umas três camadas de criação, ao menos. Carey não consegue administrar tudo.

***

Todos os parabéns a Roberto Nunes pela iniciativa de trazer cinco filmes de Cassavetes para Salvador, mas no Cinemark não tá rolando. A primeira semana, com Sombras, foi um desastre, e Faces também foi cancelado por falta de equipamento adequado. Não desisti.

Ontem, fui ver A Morte de um Bookmaker Chinês. Além de um erro de projeção (não por falta de equipamento, mas por desleixo), as legendas ficaram fora do quadro um bom tempo, até que apareceu um funcionário da limpeza, e alguém pediu pra avisar o projecionista.

Consertaram, mas além do climão gerado pela dificuldade de ver o filme direito, a platéia típica do Cinemark, arredia a desafios, se manisfestava permanentemente contra o ritmo do filme. O pior é que o pessoal não saía todo de vez. A cada cinco minutos, um casal abandonava a sessão, sempre a retalho, chamando atenção e quebrando o fluxo do filme.

Não sou especialmente fã da Sala de Arte - com aquele clima "charmoso", mas de salas medíocres -, mas acho que ali o clima seria mais favorável ao filme. Na Walter, já soube que há dificuldades burocráticas para a exibição da Mostra...

quarta-feira, novembro 07, 2007

Medo do palco

>>> Antes de Bergman, havia Alf Sjoberg. O recém-falecido Ingmar começou escrevendo roteiros para o mais velho, como Tormento. Em Morangos Silvestres, praticamente copiou o método de Sjoberg em Senhorita Júlia. Presente, passado e futuro convivem cenicamente, nos mesmos planos-seqüência. A cópia saiu melhor que o original. Embora Júlia tenha seu impacto, o virtuosismo da câmera acrobática distrai.

Nunca li nem vi montado no palco o texto original de Strindberg, mas, mesmo percebendo aqui e ali seus pontos fortes, sinto que foi sacrificado em “prol” da linguagem cinematográfica. O filme é rápido demais. Talvez Sjoberg tenha medo de teatro. Mais cabia fazer igual a Dreyer em A Palavra, e ser econômico. Talvez o filme mereça uma segunda visita (merece), mas seu excesso não é sublime. É sufocante - o resto do filme é relegado a segundo plano.

>>> Se tenho dúvidas em relação a Sjoberg, todas as certezas vão para Elia Kazan em termos de adaptação teatral. Não bastasse seu Um Bonde Chamado Desejo, Kazan usou Tennessee Williams em um filme ainda mais intenso (embora menos sofisticado). Boneca de Carne tem uma voracidade animalesca na análise dos instintos sexuais de uma jovem de 19 anos, o marido quarentão e o forasteiro sedutor.

A mise-en-scène de Kazan é invisível no bom sentido: a sensação de ver o filme é a mesma de ter acesso a coisas que não deveriam ter sido vistas, perfeitamente traduzida na expressão “eu queria ser uma mosca só pra ver”. O processo de sedução da garota, sozinha em casa numa tarde quente, é até hoje, um dos momentos mais sexuais que o cinema já viu, algo como aquela cena entre Laura Dern e Willem Dafoe em Coração Selvagem, mas expandida para sempre. Brutal.

segunda-feira, novembro 05, 2007

As Coisas da Vida

Esse processo de identificação é feito de outra forma. Cria personagens fortes e tridimensionais, que demandam nossa atenção. O artifício óbvio é o contrário, os personagens querem se identificar conosco, platéia.

O filme é dividido em dois segmentos: um dedicado a Nora (Emmanuelle Devos), empresária de uma galeria de arte na iminência de perder o pai para o câncer; o outro segue Ismaël, seu ex-marido endivididado e internado numa clínica psiquiátrica.

Há tanto sentimento na história dessas pessoas vivendo momentos de decisão, que o resultado final é inegavelmente doce, sem que isso signifique escapar em um milímetro de toda a dor que a virada dos 30 provoca (deve provocar) na vida das pessoas.

Será por acaso que o filme começa e termina com Moon River? Pensando agora, tem a ver mesmo em tom com a historinha do escritor apaixonado pela prostituta Holly Golightly. Estilização à parte, a graça da própria vida unida à melancolia da falta de perspectivas é o tema comum entre as garras afiadas de Truman Capote (e Blake Edwards) e a inquietação cotidiana de Arnaud Desplechin. De qualquer jeito, é só uma interseção.

Aliás, maravilha de senso de humor do filme, lembra aquele belo Conte Comigo, que deu uma indicação ao Oscar a Laura Linney tem uns cinco, seis anos. Esse longa francês é ainda melhor, mais ambicioso, perfeitas duas horas e meia de projeção capazes de lavar a alma (e a cara) de quem estiver disposto a se encantar com sua poesia.

Último adendo: existe coisa melhor que a interpretação completamente anormal de Mathieu Amalric? Vivo, vibrante, sutil, histriônico - tá tudo lá. Trabalho muito complexo, sem o modelo pronto para decalcar, como é padrão mesmo nas melhores interpretações americanas hoje.

Ao que parece, a carreira dele está se tornando mais visível. Depois da precisa atuação em Munique (como o traficante de informações francês, filho de Michael Lonsdale), protagonizou o novo Schnabel... Nos seus créditos do IMDB, uma pilha de filmes que não chegou aqui.

sexta-feira, novembro 02, 2007

O amanhã improvável

O noir é o mais fatalista dos gêneros, mesmo que não seja exatamente gênero, e sim um estilo aplicado em melodramas policiais (?). Vi o comentário de Diego no post anterior, e aproveito para dar gás a umas idéias que estava tentando organizar desde que vi Homens em Fúria, mais um clássico do subestimado gênio de Robert Wise.

A história é antiga – os redatores de Cahiers du Cinema chamavam o diretor de Robert Unwise... Nada melhor que o tempo para decidir quem importa. Wise é geralmente associado aos seus megasucessos Amor Sublime Amor e A Noviça Rebelde, mas tem uma história muito forte nos anos anos 40 e 50, onde era destacado pela excelência técnica e uma visão de mundo amarga, sombria.

Não que isso tenha se perdido nos seus dois projetões vencedores do Oscar. Alguém já parou para pensar na função do epílogo de A Noviça Rebelde? O filme acaba, final feliz, e depois vêm aqueles nazistas, aparentemente do nada. Amor Sublime Amor, um filme que vi uma vez e não gostei, cresce na lembrança. O que há de mais triste do que a paixão sem perspectivas de Tony e Maria, abortada pela violência racial? Entendo os detratores (eu mesmo): a música distrai.

Em Homens em Fúria, o excesso não está à vista – o tratamento é depurado, seco, mesmo que virtuoso. A primeira coisa a chamar a atenção é mise-en-scène rigorosa. Wise constrói o filme em planos fixos estranhos, porque recusam o eixo habitual e filma os atores sempre um pouco acima ou abaixo do rosto, com leve inclinação. Plano-contraplano, e, claro, os detalhes. Há um imenso arsenal de imagens sugestivas que não adiantam a narrativa, mas possuem grande efeito. Num momento de espera dos personagens – o filme também pára – uma boneca na lama, um coelho na grama, um tiro.

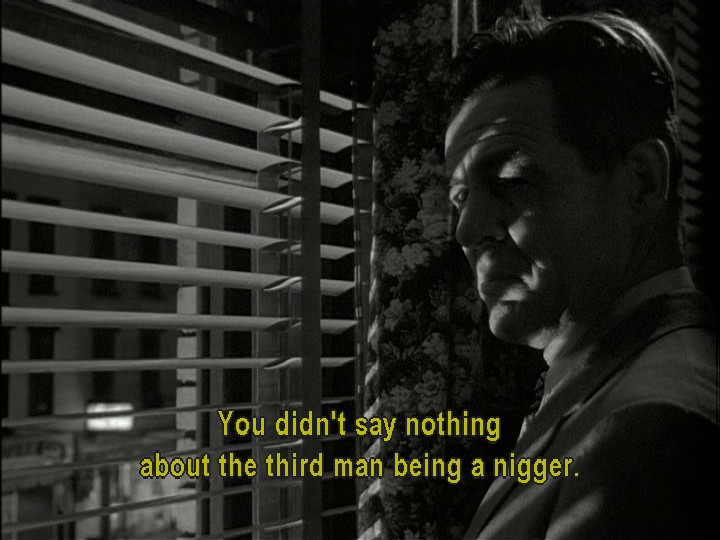

Robert Ryan e seu assaltante racista

Como não poderia deixar de ser (Wise montou Cidadão Kane), essa justaposição de imagens fixas é sempre perfeita. Há magníficas transições de seqüências que criam pequenos efeitos de paralelismo nas duas histórias do filme, que se juntam no final: o desfecho de um acontecimento para o protagonista A sempre tem uma mínima implicação invisível (apesar de sugerida nas imagens) para o início de um fato para o protagonista B. O filme está cheio desses momentos Kulechov.

Na seqüência mais brilhante a dama do noir Gloria Grahame (de obras-primas como No Silêncio da Noite e Assim Estava Escrito) bate à porta de Robert Ryan. Ela pergunta ao ex-presidiário qual a sensação de matar. Ele diz que é bom. Os planos e contraplanos fixos (e anormais) vão ficando cada vez mais próximos, até que a câmera chega aos poros dos dois atores, focalizando somente os olhos. Corta para as mãos de Gloria, ela se afasta, ele puxa o cinto do sobretudo dela, que fica de busto despido. Ainda dá tempo de Ryan ir fechar a porta do quarto, e beijá-la (câmera bem perto, e a frase mortal da mulher casada: - Só dessa vez).

Momento wellesiano, e à vera, absolutamente inútil do ponto de vista da historinha. Grahame só entra no filme para fazer essa cena (tem outra antes, rápida). O todo é brilhante não só tecnicamente, mas também pelo nível profundo das coisas que são ditas (aliás, a seqüência vem logo depois de outro diálogo brilhante sobre racismo com Harry Belafonte – o outro protagonista), uma clara escolha de fazer cinema para adultos.

No fim das contas, temos um falso filme de assalto – perfeito e silencioso nas seqüências de ação o suficiente para impressionar o francês Jean-Pierre Melville, auteur de heist movies sensacionais, como Bob, O Jogador, e O Círculo Vermelho. Mas, veja, Melville, tão exímio narrador e cheio das filosofias, não me parece ter também esse tempo infernal de Wise.

Do tempo que se acha o discurso do diretor, perfeitamente expresso no título original, Odds Against Tomorrow. Ele não acredita no amanhã, e manipula com seu domínio técnico a expectativa em relação ao fim. É isso que une Homens em Fúria a Quero Viver (sobre uma condenada à morte esperando a execução) e a Punhos de Campeão, extraordinário filme de boxe passado em tempo real – a ação dura o mesmo tempo da projeção, 72 minutos. (Nesses dois últimos filmes citados, aliás, Wise filma o calvário humano como Bresson jamais conseguiu fazer – com a ressalva de que não vi um ou outro Bresson, mas conheço os “principais”).

***

Daí volto ao início do texto e ao comentário de Diego. Um grande artista como Fritz Lang rende muito bem no film noir justamente pela visão descrente – o amanhã é improvável. Não há segundo de Almas Perversas em que a tragédia não paire sobre os destinos de Edgard Robinson e Joan Bennett, algo amplificado aqui na resolução final, que retoma a estranha moral de O Destino Bate à Sua Porta, roman-noir de James M. Cain, nunca totalmente bem adaptado.

Almas Perversas se sustenta quase que inteiramente nisso – na certeza de que nada vai dar certo e no arremate impactante, que até obscurece as imprecisões que estão aqui e ali, mais precisamente nas atuações. Dan Duryea, por exemplo, o pior ator dos ícones noir, mina a força dramática do filme cada vez que entra em cena gritando. Joan Bennett não tem a menor idéia de como fazer sua dame vulgar e chula, e na dúvida, também grita em poses de falsa vamp.

Ainda bem que o filme se vira no escopo pessimista de Lang e no misto de triste e patético de Robinson, mesmo assim, só perfeito no epílogo. Enfim, um grande filme “pequenas avarias”.

Não vi Maldição, mas ouço as melhores coisas sobre essa fase americana de Lang, iniciada com Fúria e Vive-se Só Uma Vez, filmes aclamados – e um deles tem um novo Henry Fonda no elenco, imagino que tão brilhante como sempre. Sobre M, nada muito diferente, Lang também não acredita no futuro.

Arthur Kennedy, à esquerda da foto

Agora, sempre acho que se fala muito pouco sobre Rancho Notorious, ou O Diabo Feito Mulher, improvável faroeste de Lang com Marlene Dietrich, do começo dos anos 50. A Marlene o que é de Marlene, mas duas coisas me impressionam mais nesse filme. A primeira é a cena do estupro e assassinato da jovem no início, o que motiva a vingança do protagonista contra o amante de Marlene.

O faroeste clássico tinha muitos tiros, mas violência mesmo está guardada para esses momentos infernais. Quanto suspense e crueldade há na contemplação do destino da garota, um brilhantismo de sugestão.

A segunda atração do filme de Lang é o próprio ator-vingador, Arthur Kennedy, sempre um dínamo de ódio. Ver seu rosto obstinado em busca de reparação com sangue já estabelece todo o clima que Lang precisa para fazer seu filme existir. Nada como um acerto de contas previsto para as cenas finais. Eu já disse isso, o amanhã é improvável.

Última digressão (mas nem tanto assim): tem atores que são praticamente definidos nos traços do rosto; Peck e Cooper são a justiça, Wayne é a solidão insuportável. Kennedy seria a representação perfeita da tragédia do fraco.

No violentíssimo (no sentido raro da palavra) faroeste Um Certo Capitão Lockhart, James Stewart chega a uma cidadezinha dominada por um único homem. O tal homem é assombrado por um sonho (profecia? Bíblica? Grega?): vai ser morto por um forasteiro. O que ele não sabe, e o filme nos mostra, é como o filho adotivo (Kennedy) se converte no algoz do sonho. Não sei porque, mas dá para ver na cara dele isso tudo, nos traços do rosto, como se a fraqueza de espírito e suas repercussões violentas fossem uma característica física.

Sempre excelente coadjuvante, a carreira dele rende uma boa semana de cinema – só dos que eu vi, lembro imediatamente da pequena participação como o repórter americano em Lawrence da Arábia, o assustador pai-estuprador de A Caldeira do Diabo, o irmão amargurado de Deus Sabe Quanto Amei e o policial cansado de Horas de Desespero, além do esguio e pouco confiável ex-criminoso de E O Sangue Semeou a Terra, faroeste de Anthony Mann, mesmo diretor de Um Certo Capitão Lockhart.

Nem lembro dele nos filmes, mas ora, o wikipedia também lhe dá crédito em dois filmes geniais do início dos anos 40, ambos de Raoul Walsh (caolho como Fritz Lang): O Intrépido General Custer e O Último Refúgio. Todos os filmes desses dois parágrafos existem em dvd. Caramba, às vezes ele some da mente - também está em Tubarão, de Samuel Fuller, mas ali a maior atração é Silvia Pinal.

quinta-feira, novembro 01, 2007

Hate mail

Demorou, mas finalmente chegou a hora desse tipo de mensagem. Pelo que vejo na internet, sei que isso não acaba fácil. Ainda assim, uma tentativa de diálogo:

Leitor anônimo, se você não gosta do que escrevo, elabora. Fale da merda que eu escrevo. Sempre gosto de argumentos. Se você acha que tudo que escrevo é merda, ignore, já que não sou digno do seu tempo. Se você realmente acha que precisa dizer isso para me colocar no meu lugar, está perdendo seu tempo. Você sabe que estou engordando cada vez mais (estou mesmo, sem problemas), mas não me conhece a ponto de saber que, se há alguém que não tem a si mesmo em alta conta, esse alguém sou eu.

Sobre sua única tentativa de argumentação, dizer que lambo botas de críticos antigos... Você tem razão, mas não vejo no que isso é demérito meu. Admiro mesmo o trabalho de pessoas experientes e com bom repertório cultural. E?

Se você tem algo mais a dizer, comenta.

domingo, outubro 28, 2007

review

Nunca é Tarde Para Amar (veículo para Michelle Pfeiffer é bem imaturo)

Encontros ao Acaso (mulheres de verdade, e um belo papel para Ashley Judd)

Nação Fast Food (Traffic preguiçoso sobre hamburger)

Morte no Funeral (Oz engraçado e escatológico)

terça-feira, outubro 23, 2007

Emoções sem lágrimas e verões violentos

O filme de Minnelli é o casamento da raposa. Tenta conciliar a elegância p&b e RKO de Astaire com o colorido explosivo da Metro, e dá ao ator dois números energéticos à Gene Kelly. Charisse não é o melhor par para Astaire, jamais funcionaria sem cor, e dança clássico, ao invés do tap dancing. Num desses mistérios da humanidade, o filme é uma obra-prima.

Deve ser a grife Minnelli. Setaro fez recentemente um belo post sobre o diretor, rei, da comédia sofisticada ao musical colorido, mas também nos "melodramas ásperos". Sem contradição - o excesso cênico de seus filmes leves no fundo me parecem uma tentativa de mascarar uma visão de mundo pessimista e ácida. Não me lembro de quem é essa idéia, mas concordo que Minnelli, com seu exagero de cenários e figurinos, busca reconstruir o mundo. Assim como Jacques Demy, mas essa é outra história.

Voltando aos melodramas ásperos, Minnelli fez Assim Estava Escrito e Deus Sabe Quanto Amei, mas o grande mestre do estilo é Douglas Sirk. Ultra-barroco, fazia filmes supostamente xaroposos, mas a sensação mais comum diante do que ele faz não é lágrima, é estupefação. O excesso é crítico, diz o oposto do que parece dizer. Não há emoção fácil - todos os códigos do gênero estão ali, mas funcionam ao contrário. Incrível.

Os mais badalados são Tudo o Que o Céu Permite, Imitação da Vida e Palavras ao Vento, filmes que gritam de longe "falsidade", "petróleo", "sexo", "família"... Meu preferido é outro: Almas Maculadas, filme em preto e branco cortante sobre homens vivendo em perigo em corrida de aviões. Adaptação de Pylon, de Faulkner, é o Sirk onde esse sentimento de inner America é mais forte. Não por acaso, parece uma mistura do Sirk padrão com o mundo de Os Eleitos, de Tom Wolfe.

***

Na lista de aniversário, destaquei o impacto de Verão de 42, o doce, amargo, e podre de melancólico filme de Robert Mulligan sobre o relacionamento de um adolescente com a mulher mais velha que perdeu o marido para a guerra. Em 1943, um plot parecido na Itália, em Verão Violento, de Valerio Zurlini.

Esse aqui é melodrama de verdade, intenso, cruel e fatalista, com um Jean-Louis Trintigant (que estava em todas no final dos anos 50) já adulto e a viúva sensualíssima e carente de Eleonora Rossi Drago. O mundo é o mesmo de Aquele que Sabe Viver (Itália, praia, férias, sexo, jazz), mas Zurlini usa a velha marreta narrativa da guerra para acabar com tudo.

Amostra grátis, um dos 15 pontos altos do filme, o primeiro beijo. Quanta emoção, quanta sofisticação, e essa fotografia Antonioni da madrugada, para Eleonora Rossi Drago, beleza rara, grande atuação. Incrível.

domingo, outubro 21, 2007

Lost in Translation

Devia rever o lindo filme da menina Coppola. O último, Maria Antonieta, é dotado de incrível fermento mental - quanto mais você pensa nele, melhor ele fica. Aquele primeiro, Virgens Suicidas, era de uma melancolia implacável. Esse do meio é o melhor. Lindo. Adulto. Complexo. Romantismo melhor e recente, só aqui. Ou aqui. (Não é versão do filme - a de Nat King Cole - mas casa perfeito com a montagem. Viva a reapropriação).

***

Santiago, de João Moreira Salles, talvez seja o melhor filme do ano. Mostra o diretor homenageando o mordomo do casarão de seu pai, figura apaixonada por todas as nobrezas, por ópera e cinema. Lembra algumas coisas - para comparar e não ter que assumir a responsabilidade de elaborar o pensamento: 1) Cães Negros, de Ian McEwan e o biógrafo se descontruindo enquanto escreve o livro; 2) referência óbvia, mas o grande livro Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro; 3) o senso de decadentismo e de evaporação da aristocracia em vários filmes de Visconti, especialmente O Leopardo.

As coisas mudam para continuar as mesmas? Nem sempre, e às vezes a solução é se refugiar voluntariamente no passado, como fez o próprio conde vermelho, e mais recentemente, o russo Aleksandr Sokurov.

quinta-feira, outubro 18, 2007

Se Débora quer que o Gregory peque

Anunciaram na manhã de hoje a morte de Deborah Kerr, 86. Seis indicações ao Oscar, perdeu todas, mas ganhou uma estatueta honorária quando Sintonia de Amor fez uma homenagem ao seu maior sucesso, o weepie Tarde Demais Para Esquecer. O romance na tela com Cary Grant garante até hoje suspiros apaixonados, mas particularmente, não gosto. Envelheceu, ficou choroso.

Outro sucesso de Kerr foi A Um Passo da Eternidade, de Fred Zinnemann, que tem a cena do beijo na praia. Filme quadrado, mal azeitado, dramalhão, que tem entre seus inúmeros deméritos uma atuação muito ruim de Frank Sinatra, que, claro, venceu o Oscar. A piada é de que Sinatra teria conseguido o papel com a ajuda de suas conexões com a máfia, episódio reproduzido em O Poderoso Chefão na historinha de Johnny Fontane.

Pois bem, o Imdb conta em 52 filmes a carreira de Kerr, muita coisa hoje difícil de achar. Deixa eu ver o que mais vi: Quo Vadis, épico barato roubado pelo histrionismo de Peter Ustinov no papel de Nero; o Júlio César de Joseph L. Mankiewicz, onde ela some diante de Marlon Brando, James Mason e John Gieguld... O gigantesco musical O Rei e Eu, onde ela mais uma vez se deixa ofuscar; desta vez, por Yul Brynner. Há também a divertida elegância de Do Outro Lado, o Pecado, de Stanley Donen. O filme não é lá essas coisas, mas Kerr se diverte à vontade como uma decadente lady inglesa, fazendo par novamente com Cary Grant.

As grandes atuações de Kerr estão em outros filmes: Narciso Negro, incrível e sombrio filme de Powell + Pressburger, ainda nos 40, sobre freiras isoladas numa região remota da Ásia; Bom Dia Tristeza, milimetricamente perfeita como a formal Anne Larson, vítima das intrigas de uma adolescente mimada. O resultado é trágico.

Deborah Kerr em Os Inocentes, de Jack Clayton

Do que vi, a melhor interpretação fica entre Os Inocentes, adaptação impecável (roteiro de Truman capote) de Jack Clayton da novella A Volta do Parafuso, de Henry James, e Pelo Amor de Meu Amor, primeira versão do Fim de Caso de Graham Greene para o cinema, dirigida por Edward Dmytryk.

Nesses dois filmes, os cacoetes hollywoodianos que ela adquiriu na passagem pela América dão lugar a um sutil minimalismo, a nuances perceptíveis em falhas na fala, olhares delicadamente desviados... Há aquela sensação permanente de que há sempre uma emoção interna, abafada. Kerr é magistral nessas atuações baseadas no não-dito, coisa tão tipicamente inglesa.

domingo, outubro 14, 2007

Medos Privados em Lugares Públicos

Uma crítica a Tropa de Elite é o tipo de texto que não precisa de apresentação do objeto para o leitor. Mais de um mês depois do vazamento do filme no mercado informal, é bem possível que boa parte do público pagante vá ao cinema somente para conferir mais uma vez o longa impressionante que viram na tela da tv, em busca de uma experiência ainda mais potente. Já há uma semana em cartaz no Rio e em São Paulo e expandindo no feriadão para outras capitais, os bons resultados de bilheteria só confirmam o fato de que a pirataria fez muito bem ao boca a boca do produto.

Por outro lado, talvez essa asserção seja injustiça com o filme, que tem méritos suficientes para ser um grande sucesso. Méritos, além dos artísticos, de comunicação. Houve muita coisa boa nessa década no cinema brasileiro, mas pouca coisa dentre esses bons lançamentos que tivesse tanto apelo. Além do fator Zezé di Camargo e Luciano e do esquemão da Globo, Tropa de Elite e Cidade de Deus provam que só mesmo a questão da violência e da segurança pública embalada no formatão policial faz o brasileiro tirar a bunda do sofá e ver filme nacional.

Não é só a similaridade de alcance de público e os tiques de edição que unem os filmes de José Padilha e Fernando Meirelles. Nos dois casos, a crítica parece reconhecer as qualidades cinematográficas, mas fica presa em questões de representação. Os longas usariam sua fluência narrativa a serviço de uma ilustração pobre e perigosa de classes sociais menos favorecidas. Enquanto a discussão de Cidade de Deus ficou mais ou menos retida na dicotomia entre a estética glauberiana da fome e a suposta cosmética publicitária da geração 02 Filmes, o debate tomou dimensões maiores com Tropa de Elite: o filme virou fascista.

Já que chegamos até aqui, vamos usar essa chave para entrar no filme de Padilha. Como se sabe, a tropa de elite do título é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, grupo conhecido pela incorruptibilidade e pela truculência. Quando o resto corrupto da polícia faz merda, parceiro, quem vai limpar a sujeira é o Bope. O Capitão Nascimento (Wagner Moura, perfeito) é símbolo do batalhão. Acredita que quem está em guerra (no caso, contra o tráfico) pode passar por cima de convenções sociais em nome de um bem maior. Vale então agressão, tortura e execução sumária.

O diretor conhece e filma vários ângulos da questão – os traficantes, a classe média ongueira e hipócrita, os policiais corruptos e os justiceiros implacáveis, o Bope. Daí a acusação de fascismo: o filme tomaria partido do Batalhão. A platéia vibra com o Cap. Nascimento, promovido a herói.

No fundo, essa aproximação míope entre o Bope e o pensamento do diretor decorre de uma imprudência de Padilha e de seus roteiristas Bráulio Mantovani (Cidade de Deus) e Rodrigo Pimental (ex-Bope) no uso da narração em off, justamente do Capitão Nascimento. Da primeira à última cena, a voz de Wagner Moura está no ar, mostrando a visão do mundo do militar, suas táticas de guerra e justificações para o abuso de poder. Não raramente, a presença do “voice-over” se dedica aos detalhes mais bestas, como se explicasse aos espectadores mais burros o que está acontecendo na tela. Ao fim de duas horas de narrativa exemplar, o espectador completamente imerso nesse mundo, uma certa identificação com o cicerone é inevitável.

Padilha justifica sua escolha como uma abordagem contra-intuitiva. Em geral, o espectador espera identificar rapidamente em um filme a âncora a que vai se apegar e torcer. O diretor prefere uma aproximação mais complexa. Assim como no espetacular documentário Ônibus 174, não cola o filme num herói. No documentário, associava a narrativa do seqüestro do coletivo à história de Sandro Nascimento, o bandido que acabou morto em junho de 2000.

O método é arriscado. Em Cidade de Deus, Meirelles preferiu filtrar o crime organizado na favela usando um personagem de fora da ação, não por acaso, um fotógrafo. Padilha se atira contra um histórico de narrativas nacionais sem muita exploração da vilania para além da telenovela. No Brasil, cineastas sempre tiveram interesse em gente, mas muito pouca visão para perceber o quanto há de humano na maldade.

Independentemente da louvável ambição de Padilha, o excesso da narração em off ou o fato de que o capitão é a única pessoa que tem “vida pessoal” compromete sua vontade de fazer um filme nuançado. Chegamos perto demais de Nascimento, a um ponto em que, por mais que se consiga registrar as relações complexas e sociais a que se dedica Tropa de Elite, a visão geral se perde diante da identificação com o protagonista.

Por outro lado, e apesar do off, o capitão não é construído de maneira profunda o suficiente para que o filme se sustente como análise dessa mente doentia. Não se trata aqui da diferença entre Brasil e Estados Unidos, onde Coppola nos faz torcer por Michael Corleone e é gênio. Padilha não poderia ter usado esse exemplo no Roda Viva, porque está sempre claro que o horizonte de expectativas do diretor é outro. Ele quer ser relevante socialmente, mas diminui seu próprio alcance flertando com um quase-psicopata. Nessa indecisão, temos um Taxi Driver com engrenagens girando em falso nos dois lados da questão – o privado e o público.

Para uma crítica já com os dois pés atrás em relação a esse estilo 02, chamar Padilha de fascista é daqui pr'ali. Acusação, que, por mais que o diretor brinque com fogo deliberadamente, é falsa. Há sempre, mesmo nos momentos em que Padilha está mais próximo da chama, uma reserva de segurança que impede que tudo vire propaganda institucional da tortura e do abuso aos direitos humanos. Como bem disse o crítico Luiz Zanin Oricchio, distanciamento faria muito bem ao filme.

Pena que, diante dessa polêmica, os méritos narrativos de Padilha fiquem em segundo plano, como se fossem banais ou desimportantes. Não. O filme pode ter seus problemas, mas ainda é avis rara no que se refere a poder de envolvimento em grande escala e de qualidade. Pode não haver aqui muita novidade em relação ao que vem sendo feito desde Cidade de Deus em termos técnicos, mas nada mais desejável que a competência estável. E, claro, a excelência estrutural do roteiro, sempre um problema maior no cinema brasileiro.

segunda-feira, outubro 08, 2007

Eu, repórter

*Minhas matérias são as duas últimas, mas leiam tudo, claro.

terça-feira, outubro 02, 2007

22

21 - Um Certo Capitão Lockhart, de Anthony Mann

20 - Cupido é Moleque Teimoso, de Leo McCarey

19 - Verão de 42, de Robert Mulligan

18 - Amor à Flor da Pele, de Wong Kar-Wai

17 - O Homem Que Matou o Facínora, de John Ford

16 - Fuga ao Passado, de Jacques Tourneur

15 - O Salário do Medo, de Henri Georges Clouzot

14 - Jules e Jim, de François Truffaut

13 - A Face Oculta, de Marlon Brando

12 - As Pontes de Madison, de Clint Eastwood

11 - Trono Manchado de Sangue, de Akira Kurosawa

10 - Hara-kiri, de Masaki Kobayashi

9 - Um Corpo Que Cai, de Alfred Hitchcock

8 - Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Demy

7 - A Doce Vida, de Federico Fellini

6 - O Indomado, de Martin Ritt

5 - Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti

4 - Carta de Uma Desconhecida, de Max Ophuls

3 - A Sangue Frio, de Richard Brooks

2 - O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola

1 - Lawrence da Arábia, de David Lean

quarta-feira, setembro 26, 2007

Mais filmes

Medos Privados em Lugares Públicos: Alain Resnais reaparece aos 85 em versão acessível, terna e simples. (mais)

O Vigarista do Ano: Lasse Hallström nunca mais fará outro Minha Vida de Cachorro, mas pelo menos oferece uma novidade mediana. (mais)

sexta-feira, setembro 21, 2007

Operação Mizoguchi

terça-feira, setembro 18, 2007

Rastros de Ódio

Acho que gosto mais até deste início do que do fim de Rastros de Ódio - Ethan vem direto do inferno, alma discreto, tendo de enfrentar tudo que ele abriu mão para viver a guerra. Triste que só. Essas referências de Tarantino mostram não somente uma mente cinéfila, mas um cara pleno de humanidade. Seus personagens, estilizados e cool como são, são cheios de vida. Meu filme preferido dele é Jackie Brown.

sexta-feira, setembro 14, 2007

Na idade da incerteza

- andei escrevendo também sobre Eu Os Declaro Marido e Larry!, mas texto tá fraco. Aliás, os dois textos ainda estão com piolhos de revisão.

sexta-feira, setembro 07, 2007

No dorso instável de um tigre

Uma das melhores coisas que aconteceu nessa semana comigo foi ler no blog que Fernando Meirelles dedica às filmagens de Blindness (adaptação do Ensaio Sobre a Cegueira, de Saramago) a descrição de um grande momento de emoção com Julianne Moore:

“O microfone de lapela da Julianne já estava ligado, pude ouvir pelo head-phone que, lá do outro lado do corredor, sozinha, ela se preparava respirando fortemente. Enquanto isso, preparávamos nosso lado: luz, câmera, figuração. Então ela começou a chorar e depois a chorar convulsivamente, até que um assistente entrou correndo onde estávamos e anunciou: 'A Julie está pronta e pede para rodarmos já'. Nós não estávamos prontos mas, nesta hora não interessa se a mesa não está posta ou se o vinho não foi aberto. Tem que rodar. E rodamos.”

Julianne, na primeira tomada está explodindo de emoção, e faz a cena acima do tom. Fernando filma e refilma, tentando ir moldando a paixão bruta que parece surgir Moore do absolutamente nada, até chegar ao ponto que quer.

Que mulher fascinante. Entre as grandes atrizes do cinema americano hoje (Meryl Streep, ainda, Samantha Morton, Jodie Foster, Cate Blanchett), ela e Kate Winslet são as mais deliberadamente emocionais, intensas. Não parecem ter medo da nota acima, vão sempre para a tela sem medo do excesso, sem a mínima vontade de se preservar. Têm o bom senso, claro, de escolher diretores capazes de extrair o melhor desse estilo de interpretação, e melhor, com ambições autorais que pedem esse tipo de aproximação do intérprete.

Com Julianne Moore, especificamente, há essa cena abaixo, de Magnólia... Há quem pense em exagero, mas não consigo pensar em nada mais adequado ao clima épico do filme e as verdades que estão sendo ditas. Para uma crítica que banaliza o termo “descer ao inferno”, difícil ver alguma performance do cinema recente em que um ator tenha chegado num nível tão alto de expressão da dor.

Lembra outro momento mágico de atuação do cinema americano, daquela que foi uma de suas maiores intérpretes: Jane Fonda, no final de A Noite Dos Desesperados. Onde está o dvd dessa obra-prima? Lembra também esse texto de Fernanda Torres para a Piauí de dezembro.

segunda-feira, setembro 03, 2007

Uma semana em cartaz

A propósito, aqui tem texto meu em Nacocó sobre Possuídos.

domingo, setembro 02, 2007

Mais Reparação

Gustavo me pergunta o que acho do Reparação, de Ian McEwan. É o tipo de coisa que lhe dá uma bela duma rasteira, por ser escrita com um classicismo sufocante, minimalista – e se revela estruturalmente uma cama de gato das mais escrotas. Arma toda esse prosa cristalina, clara, num esqueleto que joga toda a trama num fluxo temporal que é perfeito para esconder e mostrar o que a gente precisa saber em cada exato momento. E não é confuso. Confuso está o post.

É isso: o livro tem um plot já infernal (estupro, pedofilia, guerra), mas é a organização que amplifica o efeito no leitor (eu). São quatro partes: diferentes pontos de vista, não do mesmo acontecimento, mas de suas conseqüências em 50 anos, por aí. Principalmente ao final, McEwan leva o livro a um jogo de metalinguagem muito sofisticado, mas nunca exibicionista ou auto-importante. A metalinguagem é o molde da tragédia de Briony, a menina inteligente que queria ser escritora.

Nesse exato momento, voltei a McEwan e sua primeira indicação ao Booker Prize, Ao Deus Dará. Li pouco, ainda, mas já me parece produto da linha “Veneza Mórbida”. À exceção da belíssima comédia romântica – extremamente adulta e sincera – Summertime, de David Lean, minha memória da cidade italiana só inclui o terror angustiante de Nicolas Roeg¹, o desespero do olhar de Visconti-Mann² (não li o livro, mas imagino), a crueldade de Joseph Losey³, e principalmente, o jogo de poder e afeto de Henry James4.

1 – Inverno de Sangue em Veneza

2 – Morte em Veneza

3 – Eva

4 – As Asas da Pomba

(copyright do uso de notas de rodapé: Tiago A.)

sexta-feira, agosto 31, 2007

Reparação para McEwan

O original foi publicado pelo autor inglês em 2001. A partir da história de um falso testemunho, o livro se desdobra em três outras partes, em diferentes tempos. Cada uma revela um pouco das conseqüências que o ato criminoso teve na vida das vítimas, e principalmente do culpado – no caso, uma garota no início da adolescência, com ímpetos de escritora mas totalmente despreparada para a vida real que lhe é atirada na cara. Num arco de 50 anos, aproximadamente, temos um livro discreto e dilacerante sobre raiva, culpa,e sobre a arte com tentativa de remissão dos pecados.

Desde que vi o primeiro trailer, fiquei assustado: resolveram fazer um filme sobre amor e guerra, romance impossível sobre amantes separados pelo destino! Pode ser que funcione, mas ver os lábios de Keira Knightley em close com música alta de fundo, dizendo “Come back to me!”, só me faz pensar em diminuição de ambições artísticas. Mas, vá lá, McEwan assinou como produtor do filme... Parece que vai se chamar “Desejo e Reparação” por aqui.

Isso me lembra, rapidinho, outra história. O primeiro filme do diretor é uma adapatação diluída mas competente de Jane Austen, do bom e velho Orgulho e Preconceito. Ele fez dois finais: um autoral, belo e discreto, adequadamente britânico, um close de Donald Sutherland; outro americano, um beijo caliente dentro de um rio, acho. Perguntaram para Wright: “Por quê?”. Ele respondeu: “Os americanos sempre precisam de açúcar no champagne”. Esse “Desejo” que foi enxertado no título nacional me faz pensar a mesma coisa – sobre brasileiros.

quinta-feira, agosto 30, 2007

Grande momento

segunda-feira, agosto 27, 2007

Volta

Perdoa. Esse blog tá tão chato que está virou aquilo que tem cara de blog e não é: aquelas colunas publicadas toda semana em jornais. Não há nada específico da internet no que tenho publicado aqui. Essas críticas longas... vejo no blog e me entedio – mas elas ficam bem melhor nos sites originais. E estão mais ou menos boas. Estou melhorando. Mas quero ser melhor blogueiro. Próximo post, então.

terça-feira, agosto 21, 2007

Pornochanchada Globo Filmes

No Festival de Gramado no ano passado, o crítico pernambucano Kléber Mendonça Filho perguntou ao diretor estreante Marcelo Santiago o que achava de exibir o filme recém-lançado (“Sonhos e desejos”, com Mel Lisboa e Felipe Camargo) no rádio. É uma boa pergunta, e cabe perfeitamente a “Primo Basílio” (Brasil, 2007) . Esse produto Globo Filmes tem imagens tão indigentes e encenação tão rasteira que chega a ser ofensa chamá-lo de TV. Passaria muito bem numa radionovela AM, afinal, só importam aqui os diálogos caricatos e a trilha com cara de sonoplastia.

Daniel Filho, diretor que manifestou desgosto pela transposição de material direto da TV para o cinema (“Os normais”, “Antonia”, “O auto da compadecida”) filma o mesmo Eça de Queiroz adaptado pela Globo há quase 20 anos, em tom aparentemente distinto. A história de tédio, adultério e chantagem portuguesa no século 19 cruzou o Atlântico para São Paulo, 1958. Visão original, portanto, mas nada adianta não fazer o mesmo produto da televisão, quando o que se faz no cinema tem não somente tratamento da imagem displicente, mas também alma de TV (ruim): conflitos aplainados, diálogos falsos, personagens de papelão.

Desde os primeiros minutos, Daniel Filho pisa no acelerador com sua novela do SBT/radionovela. A produção de época é barata, figurinos provavelmente requentados de alguma minissérie e aquelas referências históricas que chegam com sutileza elefantina e impostação teatralíssima: “Fui ao casamento da Grace Kelly”, ou “Brasília é um delírio de JK!”. Já bem disse o editor de Nacocó Diego Damasceno, os personagens entram em cena parecendo estar segurando plaquinhas explicativas sobre a época, como num Telecurso 2000 História.

Essa estrutura chata e inofensiva ganha um pouco de pimenta quando o diretor começa a explicitar, infelizmente, sua paixão por Nelson Rodrigues, principal causa para a mudança da história para os anos 50. Chega a surpreender ver Simone Spoladore, vestida de vermelho, com batom vermelho berrante e fumando muito, dizer em uma de suas primeiras falas algo do tipo: “Não gosto de homem que tem nojo de xoxota!”.

A partir daí, o tom de pornochanchada seqüestra temporariamente o filme, durante o envolvimento de Luísa (Débora Falabella) e Basílio (Fábio Assunção). É engraçado ver, com esses cenários de época, vitrola e telefone de disco, Basílio conquistar a prima com um agá barato e mal escrito rumo a uns 10 ou 15 minutos de sexo — desde já, um dos momentos mais constrangedores dessa geração Globo Filmes.

O sexo constrange não por pudicícia, mas por parecer uma caricatura de comercial de motel, que certamente são mais elegantes. Vejamos. Câmera desce da cara de mau de Fábio Assunção até a cintura, ele desata o cinto. Débora Falabella geme, se encolhe na cama, ele puxa a coberta e se deita sobre ela. A tela passa a escurecer no ritmo da respiração: close no seio de Débora, fade, bunda de Assunção, fade, boca de Débora.

E tem o fecho, a câmera girando em volta da cama enquanto o casal se pega, quase um efeito Matrix — os últimos filmes que tiveram a coragem de usar isso, pelo que me lembro, foram os da série “Emanuelle — A nova geração”. Tudo isso, claro, com música bem alta de Guto Graça Mello, algo entre Kenny G e George Michael.

O filme tem mais um cena de sexo, não tão forte, mas igualmente surpreendente pela grosseria: Jorge (Reynaldo Gianecchini, terrível, corno com cara de bobo), fica por baixo de Luísa, e enquanto a mulher o cavalga, ele solta a pérola: “Que bom te ver tão solta hoje à noite!”.

Pena que “Primo Basílio” não seja comédia, e tanto não é, que a novela do SBT retoma o controle com a trama de chantagem que deveria garantir a tensão do último ato: Juliana, a empregada megera na pele de Glória Pires, rouba as cartas do casal de amantes e ameaça a patroa. O filme segue então em piloto-automático rumo ao mesmo desfecho da trama original. Há ainda algumas levantadas de sobrancelha: Guilherme Fontes dando as caras e salvando o dia, os letreiros manuscritos de “paixão”, “amor”, “sexo” que invadem a tela quando Jorge descobre que é traído (grande cena de Tony Ramos na minissérie), e a música de Graça Melo em versão suspense.

No final, a impressão apocalíptica de que estava tudo errado, desde o que já se podia esperar de Daniel Filho, até tragédias menos óbvias, como a atuação de Débora Falabella, histérica, banal, longe da “beleza láctea das louras” de Eça.

Invocar Nelson Rodrigues pode ser coerente (Daniel Filho fez muito bem “A vida como ela é” na TV), mas não deixa de ser um insulto transformar tanto o dramaturgo brasileiro quanto o escritor português nessa mistura de melodrama e pornochanchada sem qualquer vestígio de complexidade. Infelizmente, o padrão de comparação fica mesmo com o velho “O amante de Lady Chatterley”, de 1981, em que a obra-prima de D.H. Lawrence virou um softcore com Sylvia Kristel. Pelo menos o sexo não cabe no rádio.

terça-feira, agosto 14, 2007

Descontrole Emocional

Há algo suspeito em um filme que tenta arrancar lágrimas do público com menos de cinco minutos de projeção. Antes dos créditos de “Depois do casamento” (Efter brylluppet, 2006, Dinamarca e Suécia), a diretora Susanne Bier já põe o personagem principal num dilema. Ativista na Índia, deve voltar para a Dinamarca para negociar patrocínio para um projeto social que comanda. Com câmera na mão, vem aquela imagem de garotos indianos adoráveis em ruas sujas, o protagonista já com saudades de seu exílio voluntário, fumando com olhar perdido. Sobe som, com world music.

A primeira impressão só é equivocada em relação aos fins. “Depois do casamento” não sofre da síndrome de espanto globalizado que aflige Alejandro Gonzalez Iñarritu, mas o tom da narrativa é igualmente pouco sutil. Assim que a ação é movida para a Dinamarca, o filme entra na trilha do mais banal dos melodramas familiares, com alguma gritaria e “segredos do passado”. Nem o visual com resquícios do Dogma 95 consegue disfarçar.

O centro da intriga é Jacob (Mads Mikklesen). Com andamento de novela das oito, ele rapidamente descobre que, por uma coincidência dos demônios, a mulher que amou no passado está casada com o empresário que vai financiar o tal projeto na Índia. No casamento da filha do casal, uma revelação no discurso: Jorgen, o grosseiro self-made man, não é o pai da noiva, mas há mais de 20 anos acolheu Helene, grávida desamparada de um homem supostamente morto. Basta uma troca de olhares, e pronto, Jacob descobre que tem uma filha.

No desenvolvimento do roteiro, Susanne Bier provavelmente tinha consciência do tom rocambolesco dessa trama, resolvida antes da primeira hora. A justificação do absurdo vem em forma de uma segunda reviravolta, com mais gritos, acertos de contas e lágrimas histéricas. Quanto mais a diretora-roteirista cava, mais se enterra. Isso chega ao ponto de que, para fragilizar um dos personagens e conseguir um pouco mais de tensão do público, Susanne aplica um golpe baixo e inesperado em uma das criações mais certinhas do roteiro — não cabe dizer aqui do se trata, mas envolve um chororô de madrugada num quarto de hotel.

Contra essa dramaturgia claudicante, “Depois do casamento” só tem a favor os atores, completamente aplicados em seqüestrar o filme da diretora e torná-lo um pouco mais digno. Os nomes são difíceis, mas os rostos ficam na cabeça: Sidse Babett Knudsen é Helene, dura, autoritária e determinada a não pôr a perder o amor conquistado; Stine Fischer Christensen é Anna, a filha delicada, incapaz de administrar as provações que a vida (e o roteiro) lhe infligem; Rolf Lassgard é Jorgen, o pai expansivo, controlador e bonachão.

Ainda assim, o ponto mais forte do elenco é mesmo o Mads Mikkelsen, o protagonista. Ao contrário dos colegas de filme, opta por um trabalho discreto e contemplativo, e consegue miraculosamente driblar a trilha sonora para momentos de comoção genuína. Ajuda também a sua cara estranha, meio cubista, angulosa. Mikkelsen já usou esse tipo para ganhar dinheiro no papel de vilão do último James Bond; nesse “Depois do casamento”, a face de quebra-cabeça garante um enigma constante no ar, e faz o personagem ficar mais interessante do que devia ser no roteiro.

De qualquer jeito, não tem elenco que segure um filme tão determinado a extrapolar. Enquanto os atores ou a imagem crua insinuam complexidade de sentimentos, o núcleo é inegavelmente oco. Em “Brothers”, estréia de Susanne Bier em longas, há o mesmo problema: a busca de honestidade nas relações humanas versus roteiro pobre e direção sem controle. Nessa segunda empreitada, não há muita evolução: Susanne continua vendendo emoções a preço de banana. “Depois do casamento” foi indicado ao Oscar de Filme estrangeiro e garantiu à diretora um ticket pra Hollywood, onde dirige Things we lost in fire, drama sobre uma viúva tentando fazer a vida ao lado de um amigo. Boa sorte.

segunda-feira, agosto 06, 2007

Cão Sem Dono

Na capa da Revista TPM, a chamada diz que Tainá Müller é a mulher que faltava no cinema brasileiro. Na mosca. Estrela de “Cão sem dono” (Cão Sem Dono, Brasil, 2007), quinto longa de Beto Brant, Tainá é linda como a vida eterna, e é ainda mais bonita porque seu rosto na tela não é vazio. Desperta emoção, apreço, carinho, ternura. Não seria tão bonita se fosse apática, nem tão expressiva se não fosse tão atraente e magnética.

Estabelecer o poder da atriz é o melhor ponto de partida para falar de “Cão sem dono”. Durante pouco mais de uma hora e meia, Brant (dividindo os créditos de direção com Renato Ciasca) convida o público a acompanhar os efeitos devastadores tanto da presença quanto da ausência da voz, olhar, andar e temperamento de Marcela, personagem de Tainá. A vítima é Ciro (Júlio Andrade). Do ponto de vista masculino, filme segue a evolução do casal, a partir do encontro depois de uma noite de sexo casual, passando pelos primeiros gestos de carinho e a incrível vontade de ficar junto, o relacionamento firme e vivido intensamente, até uma inesperada separação.

Não se trata, no entanto, de uma “DR”, como no caso do recente e belíssimo “5x2” (2004), de François Ozon. O diretor aposta num perfil de Ciro, homem sem lá muito futuro, introspectivo, e irremediavelmente apaixonado. O filme o acompanha, perdido de amor, em todos os abismos de seu tédio de desempregado, sozinho em casa, conversando sobre nada com um elenco de personagens coadjuvantes sempre generosos, mas principalmente ao lado de Marcela. A presença dela no filme é cronometrada tanto para que Tainá Muller não roube o filme, quanto para provocar uma saudade intolerável, tanto em Ciro, quanto no público.

O principal mérito do filme é essa adesão total, estável e permanente, provavelmente por causa do tratamento livre de excessos adotado por Brant. Ser excessivo, surreal, também pode ser uma qualidade, mas neste caso a força de “Cão sem dono” vem por identificação. Depois de uma virada do roteiro, o casal é separado, e o filme fica mais forte ainda. Ciro fica doente de amor, tenta se recuperar. Narrativamente, parece que o filme não tem para onde ir. E agora? É justamente nesse tempo arrastado, em que não acontece nada além da tristeza projetada, que o filme fica mais forte, puxado pela excelente atuação de Júlio Andrade.

Pena que Brant e Ciasca quase comprometam tudo isso com um final que “resolve” as coisas. O final é ruim não somente pela diluição instantânea do sentimento que eles tinham obtido, mas porque parece abrupto, grosseiro, absurdo e caído do céu, num filme que se dispôs firmemente a encarar emoções de olho na realidade. Essa nota falsa não compromete “Cão sem dono”, mas com certeza impede o filme de chegar no nível de um “Clamor do sexo” (1961) , de Elia Kazan, ou “Amor à flor da pele” (2000) , de Wong Kar-wai, lindos filmes de amor que não tiveram qualquer hesitação em mandar o público para casa com o coração pesado.

De qualquer jeito, dentro da carreira de Brant, esta é uma nova surpresa. Depois do vigoroso e bruto “O invasor” (2001) , ele havia feito o infernal e intelectual “Crime delicado” (2005) , seu melhor filme. Em “Cão sem dono”, parte para uma delicadeza porto-alegrense do mesmo tipo que Marcelo Gomes e Karim Aïnouz fizeram no interior do nordeste em “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005) e “O Céu de Suely” (2006) , respectivamente. Nada de muito novo no panorama geral, mas um excelente passo para um diretor cada vez mais interessado em gente.

sexta-feira, agosto 03, 2007

Cinema - Faça Você Mesmo

Lip Dub - Flagpole Sitta by Harvey Danger from amandalynferri and Vimeo.

terça-feira, julho 31, 2007

Luto, de novo

De Bergman, assim como Chico, o primeiro filme que vi foi Gritos e Sussurros, num VHS Concorde que loquei na primeira vez que fui à VideoHobby. Vi numa sexta à noite e revi no sábado de manhã. Já revi em DVD e em 35mm, na Sala Walter da Silveira. O filme não é do tipo que cresce. Ele tem impacto imediato e supremo e o mantém. Não cresce porque não tem mais para onde. É topo, e foi por muito tempo meu filme preferido.

Ainda amo o filme, mas hoje, meu Bergman preferido é outro: Persona. Vi na Alexandre Robatto, a apartir de um VHS projetado com barras pretas na parte de baixo para tapar a legenda em inglês. Tenho um divx, mas nunca tive ânimo para revê-lo. É forte demais. Gosto muito também do Morangos Silvestres, Noites de Circo, mas talvez o terceiro Bergman na minha cabeça seja A Fonte da Donzela, com uma das seqüências mais angustiantes da história: Max von Sydow arranca uma arbusto com as próprias mãos, e realiza uma purificação do corpo com as folhas, antes de matar os assassinos de sua filha.

Bibi Andersson e Liv Ullmann em Persona

O Sétimo Selo, incrivelmente, nunca me despertou mais do que a admiração normal por um Bergman, mas preciso revê-lo. O bom é que, para quem não conhece, tá muita coisa por aí em DVD. Vi quase 20 filmes dele. Praticamente tudo é muito bom. Preciso rever, mas lembro de não ter gostado muito de Da Vida Das Marionetes...

Quanto a Antonioni, o processo foi mais difícil. Vi Deserto Vermelho num VHS bem ruim, e achei insuportavelmente chato. Só fui ver o segundo Antonioni quando passou O Passageiro Profissão Repórter, também lá na Walter. Eu tinha ido ver A Doce Vida, mas a programação mudou, e ficamos, meu irmão e eu pro Antonioni. Ele não gostou, mas eu chapei. Depois saiu tudo em DVD, A Aventura, A Noite, O Eclipse, Blowup, As amigas, O Grito.

Monica Vitti em O Eclipse

A princípio parece que não, mas o melhor desses aí é O Eclipse, filme de angústia e aridez insuportável, e tão geometricamente perfeito quanto Blowup, no qual Antonioni faz arquitetura.

Poderiam passar no cinema também... Vi A Noite lá na Walter, novamente com meu irmão, e dessa vez ele gostou. Na seqüência, sem tempo para respirar, vimos Os Incompreendidos, de Truffaut.